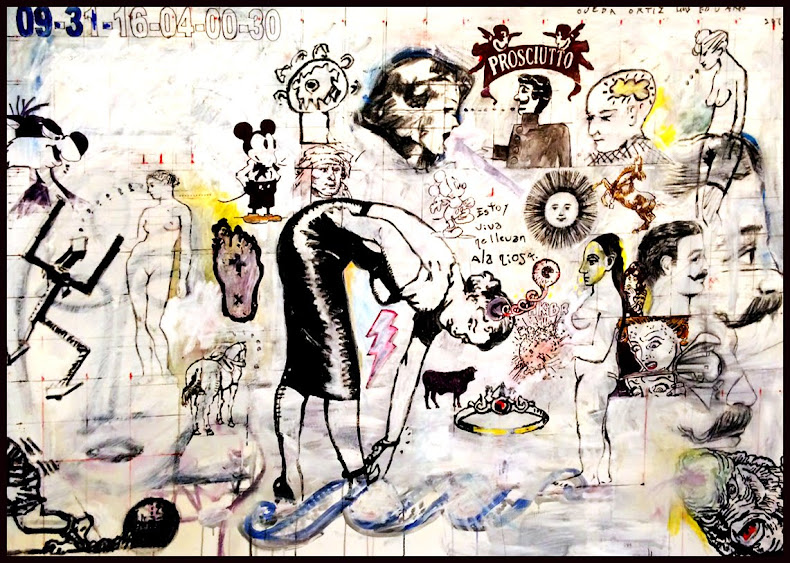

Entré a gatas en el 2015. Literalmente toda quebrada,

completamente rota, y sin saber muy bien cómo empezar un año que, al final, tuvo

de dulce y amargo. Y tanta nostalgia y lágrimas como entendimiento.

Comprendí lo impensable y acabé perdiéndole el miedo a la

muerte. Incluso encontrándole sentido.

La muerte de mi madre, ocurrida al final del 014, después de

una larga y tortuosa agonía me cambió para siempre.

Vivir el año que ya pasó, fue, sobre todo, un

tiempo para recomponerme, para armarme de nuevo, pero ya no igual, y para volver a sentir que mis pies podían aguantar

de nuevo mi propio peso y el de mis vivencias.

Al principio, sumida en un cansancio infinito, amargada y

enrabiada con Dios, con la vida, con el destino y lo que fuera. ¡Qué miserable

la puta suerte!.

De a poco fui entendiendo tantas cosas de mi propia

historia, gracias a las fotos antiguas, a las cartas encontradas, a los

papelitos doblados en billeteras escondidas. Los recuerdos se transformaron, y

con ellos, toda la vida anterior.

Me dolía tanto. Tanto.

Salí una noche y me

perdí. En realidad, me dejé caer. Era justo y necesario.

Llevaba tantos días haciendo lo que se espera de mí.

Haciendo más de lo que podía hacer. Siendo tan fuerte y tan correcta. Tan

entera y contenida ante la brutalidad y el espanto.

Tan absoluta en mi rol de hija mayor, hermana mayor, madre

cariñosa y preocupada, esposa peinada, maquillada, y trabajadora comprometida.

Tantos días, tantos.

Y en esa noche, que parecía cualquier noche. Que no prometía

nada y a la que salí para pasar desapercibida, me encontré una emoción perdida

bajo una lamparita roja. Era un encanto de emoción. Luminosa con un aire

tristón.

Me besó en los labios casi sin mediar palabra y su silencio

me embrujó. Era justo lo que quería, lo que mi alma necesitaba: silencio y anonimato.

Apenas entre susurros y besos nos cogimos de la mano para

alejarnos como si nos viniera persiguiendo el tiempo en persona.

Esa noche, por primera vez, en más de mil noches, me sentí

yo y sólo yo. Me rendí al deseo sin oponer la menor resistencia. Me enamoré en

el mismo momento en que le dije “no te enamores de mí”.

Y como no podía ser de otra forma, me volví a romper poco

después.

Todavía no había pasado la mitad del año y ahí estaba yo,

otra vez en trozos. Comprobando que las heridas y los dolores no se suplantan,

sino que se suman. Y con ferocidad.

No había llegado aún el verano y me sentía casi peor que en

el funeral de mi madre.

Ármate otra vez.

No es que haya tomado muchas decisiones porque más bien las

cosas ocurrieron sin que yo pudiera hacer nada para que sucedieran de otra

manera.

Triste, otra vez triste, me volví hacia lo que tenía. Hacia

lo que tengo y lo que siempre me salva. Yo.

Yo, y lo que viene de mí.

El verano intenso, denso y más largo que nunca me sirvió

para sudar la desesperación, para llorar con películas tristes y para meterme

horas y horas en el agua con mi hijo que me miraba atento y expectante, sin

darme tregua ni espacio para desfallecer.

Entremedio, a mi abuelo se le ocurrió vender el mausoleo “familiar”,

que en realidad quedó claro que era suyo y no familiar; y vuelta a lo

funerario. Comprando nicho, trasladando cenizas y huesos, despertando a los

fantasmas y todo tipo de melancolías.

La llegada del otoño siempre me emociona. Me alivia con sus

vientos y nubes grandes, blancas. Impetuosas.

Todo vuelve a su lugar cuanto llega el otoño.

Yo a mis libros, a la escritura, a casa, al interior. Cada

uno a lo suyo. Los vivos en la Tierra y los muertos desde el cielo.

Él también, supuse. Pero no, él se había ido.

En octubre y después de un esfuerzo titánico volví a caminar

sola, con cierta firmeza y más calma.

Cumplí años, y me puse al día con mi edad, con mi vida, con

el tiempo que volvía a tener significado.

Hice un altar. Pedí un deseo. Y llegó fin de año.

No hay comentarios:

Publicar un comentario